لماذا يجبرني العالم على أن أصبح نسخة مثالية من نفسي؟

بعد سنوات كثيرة من محاولات قبول النفس وقراءة كتب تطوير الذات وحضور ورش لفهم الروح والجسد في أكثر أماكن غير متوقعة ومع ثقافات تشبهني وثقافات لا تمثلني، تواجدت في غرف مع أشخاص لا أشبههم لأنني اعتقدت أن تحدي النفس من أجل الوصول لغاية فهمها هو وسيلة نبيلة في رحلة السعي، وبعد ملايين الخطوات في هذه الحياة للوصول للنسخة التي أرادها العالم مني، لم أصل إليها أبداً.

ما وصلت إليه أقرب لما أردته أنا لنفسي، ولما أراده "القدر" لي.

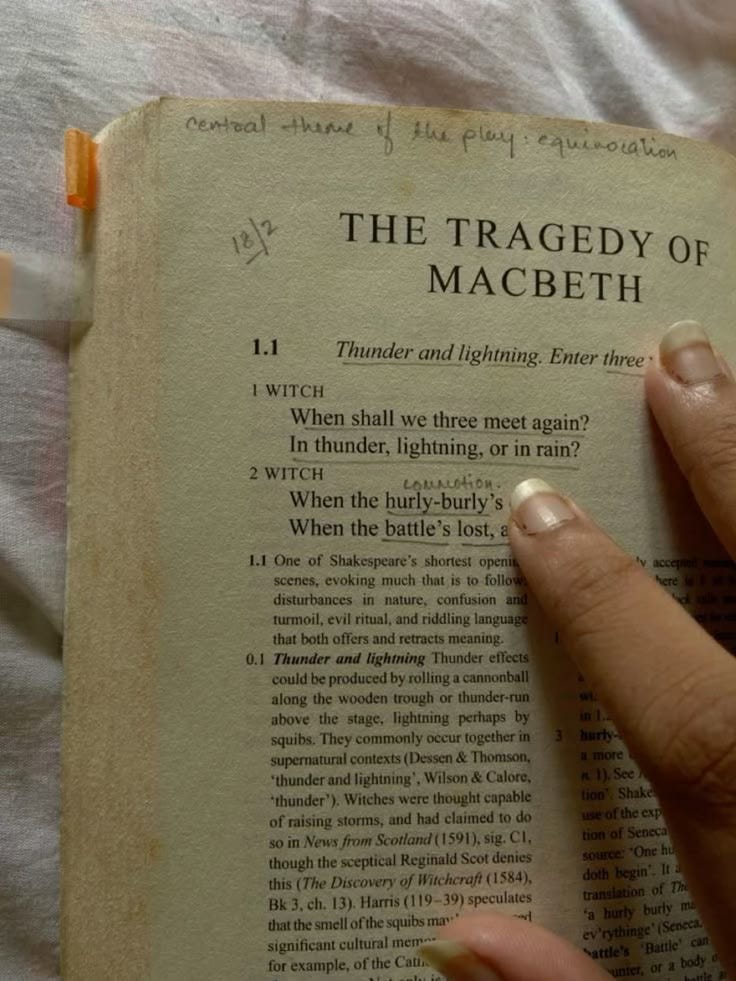

أظن أن أغلب جيلي في مصر تأثر بثقافة لا تشبهه منذ الصغر، يظهر ذلك بوضوح في طريقة ملابسنا، حديثنا، والمصادر التي نستعين بها. في فترة من حياتي، كان الأدب الإنجليزي الذي درسته في الجامعة كتخصص هو حجر الأساس لتكوين ثقافتي وتطلعاتي وطموحي. بالنسبة لي، مرحلة الجامعة كانت دائماً مرحلة "قبل من سأكون"، سواء اتفقت مع هذا التعريف أو لا.

أتذكر جيداً أن قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعتي كان يرأسه وقتها مجموعة من المحاضرين الحاصلين على الدكتوراه من جامعات أوروبية. ورغم ذلك، كانوا متأثرين بالثقافة الشعبية المحلية بشكل مبالغ فيه، وحريصين على تبرير ما هو الحلال والحرام عند دراسة أفلاطون أو شكسبير أو أي نص من الأدب المقارن. هذا الحذر المبالغ فيه كان حجراً على عقول جيل جديد، وخوفاً شديداً من الانفتاح على ثقافات هم أنفسهم سافروا إليها واستفادوا منها. كانوا ينتقون بعناية شديدة مواد أدبية غير جدلية، أفسدوا التجربة بالكامل، ولا أمتن لهم أبداً بهذا النوع من التعليم المبسط وكأن الطلبة مجرد "هرمونات". التربية عندهم طغت على الأكاديمية، فقتلت الفضول.

دائماً ما كنت أتساءل: لماذا يحظى هؤلاء بتجارب لا تهمهم إطلاقاً؟ وما معنى الأدب بالنسبة لهم؟ تعلمت منهم فقط أن أنتقد وأحقد على العملية التعليمية.

لكنني وقعت في فخ آخر. عندما بحثت بنفسي، تأثرت بشدة بالأدب والثقافة الغربية، خصوصاً في مراحل بحثي عن الذات. وجدت أن ما كُتب بالعربية في هذا المجال غير جاد وغير ملائم لجيلنا. في المقابل، معظم الكتب الأجنبية تتحدث عن الإنسان كفكرة عامة، تفترض أننا جميعاً نحيا في يوتوبيا متشابهة، بينما حين يحصون الاختلاف يكون على مستوى ثقافي لا يمت لي بصلة.

نعم تعلمت، لكنني تشتت عن هدفي وعن هويتي.

الأصوات التي سمعتها طوال حياتي أجبرتني على أن أكون نسخة "مثالية" من نفسي، لكن كل صوت كان له تعريف مختلف للمثالية: صوت التمرد يطالبني بالتحرر من كل ما هو شرقي وعربي، صوت الدين يطالبني بالتمسك والتدين، صوت المجتمع يطالبني بالصوت الهادئ والالتزام بمعاييره. أصوات الناس كانت دائماً مشتتة، فتوقفت عن سماعها منذ فترة طويلة.

لكنني، في النهاية، لم أستطع إرضاء أي طرف. فأنا محجبة بطريقة حديثة لا تجعلني أنتمي للمتدينات تماماً، وأفكاري مهما تحررت لا تجعلني أنتمي أيضاً للمجموعة الراديكالية الغاضبة على كل ما حولنا. لم أتزوج صغيرة، لم أملك منزلاً، ولم أهتم بشراء سيارة.

من أنا إذن في هذا المجتمع ووفق تعريفاته؟ لم أصل لشيء واضح.

الآن، وأنا في منتصف الثلاثينيات حرفياً، كنت أتوقع أن تتغير الأصوات من حولي، لكنني ما زلت أُطارد بصوت يقول إنني لم أصل بعد، وبالتالي لم أوفق. أعترف أننا نحن النساء كنا ضحايا مثل هذه المنتجات الرأسمالية المنتفع من ملاحقتنا بالشعور بالذنب تجاه أنفسنا ومن حولنا ثم أصبحنا مشاركين في زيادة إنتاجها مع الوقت، حتى صار العالم يتحدث عن "تعزيز طاقة الأنوثة" كطريق لتحقيق ما نريد. فهل لم أحقق ما أريده في حياتي لأنني – وفق تعريفاتهم – لا أملك "طاقة أنوثة عالية" كوني امرأة مستقلة معتمدة على نفسها؟

أتساءل: لماذا يُروّج العالم لمثل هذه الأطروحات الغربية التي لا تقوم على أي تفكير علمي، فقط لأنها مربحة؟ لماذا يتم تجاهل العامل الاجتماعي؟ ولماذا كل هذا الضغط على النساء والرجال ليصبحوا "ألفا"؟ متى أصبح الإنسان العادي مملاً؟ ومن قرر أن تعريفهم للأنوثة والذكورة هو التعريف الأمثل؟ ومن المستفيد من كل هذا الهراء؟

أظن أنني أعرف الإجابة. المستفيدون هم أولئك الذين امتلكوا بعض الحدس والخبرات الشخصية، فلاقوا استحساناً من أصدقائهم، ثم أكملوا دراسات عن الطاقة أو طرق خاصة للعلاج النفسي. وبعدها حصدوا إعجاباً أكبر من العامة عندما تحدثوا عن مشاكل الحياة وصعوبات الواقع باختزالها في جمل مثل "تحسين طاقة الأنوثة" أو "تعزيز طاقة الذكورة". يضيفون بعض السم في العسل بقولهم إن كل إنسان لديه هرمونات أنوثة وذكورة، ثم يطورون الخطاب ليصبح عن الطاقة لا الهرمونات. فإذا لم تستطيعي الزواج فهذا لأنك لا تجيدين استخدام طاقتك الأنثوية. وإذا تعثر رزقك فهذا لأنك لم تفعل طاقتك الذكورية.

اختزال كبير لاختيارات الإنسان وقدراته وتجربته الاجتماعية والنفسية في شخص واحد مثالي يجب أن نصبح جميعاً نسخة منه.

هذا الاتجاه في الأصل غربي من وجهة نظري وأن كان له أساس في الشرق أيضاً ولكني أؤمن أن تلك الصحوة غربية تماماً، أنتجته تيارات اليمين المتطرف التي تشجع على الزواج المبكر، وبناء الأسرة التقليدية، واحتقار المرأة إن قررت أن يكون لها دور أكبر أو أن تتحكم في جسدها. ونتج عن ذلك شخصيات مثل جو روجان وأندرو تيت الذين حققوا نسب مشاهدة ضخمة على يوتيوب لنشر أفكارهم. والترويج دائماً للفكرة نفسها: "يجب أن تكون ألفا".

لم أخفِ سعادتي بانبهاري بمسلسل Adolescence على نتفلكس، الحاصل مؤخراً على جائزة إيمي، لمناقشته تبعات هذا الفكر المبني على خطابات التعصب للذكورة والأنوثة.

ولا أستطيع أن أخفي أنه حتى في الشرق تبنى الكثيرون هذا الفكر وانتفعوا منه، خصوصاً بعض المعالجين النفسيين الذين صاروا لا يملكون سوى خطاب "طاقة الأنوثة والذكورة" لإعادة اختزال كل السياقات.كما أنني التقيت ببعض المعالجين النفسيين المؤمنين بهذا الفكر، يتحدثون عن “طاقة الأنوثة" وينتفعون مادياً من هذا الخطاب. ووفق تعريفهم يجب أن يكون الرجل هو المعيل دائماً، والمرأة هي المتلقية فقط. لا أمانع مطلقاً إن كان هذا اختياراً حراً وواعياً بين الرجل والمرأة لتقسيم الأدوار كما يناسبهما. لكن أن يُفرض هذا النمط باعتباره الشكل الوحيد والصحيح للأسرة، فهذا اختزال ظالم. أين مكان الأمهات المعيلات؟ أو الأزواج الذين يضطرون للعب الدورين لغياب الأم؟ وأين الاعتراف باختلاف الطبقات الاجتماعية والظروف التي تجعل هذا النموذج غير ممكن للجميع؟

أعود لسؤالي الأول: لماذا يجبرني العالم أن أصبح نسخة مثالية من نفسي؟

ألا يكفينا بعض الأخلاقيات والطيبة والتماشي مع النفس، ومحاولة العيش يومياً وسط الخسارة والفقد والموت والحروب والعمل والسعي؟ متى قررتم أن نصبح مثاليين بينما الله نفسه لم يفرض علينا ذلك؟

الأهم بالنسبة لي أن أكون "كفاية" في نظر نفسي قبل العالم.

بحبك يا مي وبيلمسني صدق اللي بتكتبيه، جميل ❤️

وجدت نفسي هنا، بوركت الأنامل